干性湿疹(又称乏脂性湿疹、裂纹性湿疹)是一种由皮肤屏障功能严重受损引发的慢性炎症性皮肤病,核心病理改变为经皮水分流失率显著升高与皮脂分泌减少。好发于皮脂腺分布稀少的四肢伸侧(尤其小腿胫前),秋冬季节因低湿度环境诱发或加重。

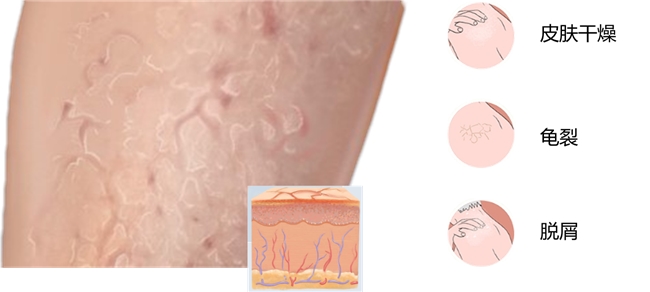

一、干性湿疹的典型三联征:干燥、皲裂、瘙痒

1. 干燥与脱屑

皮肤表现:角质层含水量骤降,表皮失去正常光泽与弹性,呈现细碎糠秕状鳞屑(如“霜样”或“雪花样”附着),严重时全身脱屑可呈现“抖衣落雪”征。

病理基础:皮脂膜破坏导致天然保湿因子流失,角质细胞间连接松散并异常脱落。

2. 皲裂与疼痛

高危部位:指关节、足跟、肘部等摩擦区域。

进展过程:

初期:皮肤弹性降低,出现浅表龟裂纹(似“干涸河床”或“碎瓷纹”);

进展期:裂纹加深至真皮层,形成红色线性皲裂,深度裂口可渗血,关节活动时因牵拉产生撕裂样疼痛。

3. 顽固性瘙痒

发作特点1-昼夜节律性:夜间加剧(与交感神经兴奋性升高及外界刺激减少相关),安静时可出现“蚁行感”;

发作特点2-热敏性:遇热(沐浴、暖气环境)后瘙痒阈值降低,搔抓欲望增强。

患者常陷入多重困境:皮肤干燥、脱屑、龟裂导致影响皮肤美观,工作社交时因皮损自卑;皮肤裂口疼痛影响日常活动;夜间瘙痒导致失眠;极大的影响患者身心健康,同时干性湿疹反复发作增加经济负担。

二、保湿是干性湿疹治疗的第一步

干性湿疹最怕的是皮肤干燥,日常护理核心在于打破“干燥-瘙痒”恶性循环。由于患者皮肤屏障功能受损,经皮水分流失率显著升高,保湿不仅是日常基础护理,更是修复屏障的第一道防线。因此日常涂抹保湿润肤剂非常重要!

科学保湿的四个提示:

1、主动预防式涂抹

润肤剂使用需“赶在干燥前”,每日至少2次,而非等到起皮脱屑才补救。

2、常用的凡士林、尿素软膏、维生素E乳均有效

封闭剂(凡士林):形成油膜减少水分蒸发,适合极度干燥部位;

保湿剂(尿素软膏):补充天然保湿因子(NMF),软化角质;

修复剂(含神经酰胺的维生素E乳):模拟皮肤脂质,重建屏障结构。

3、皮肤清洁后的保湿

日常生活中进行皮肤清洁,适度洗澡/洗脸,有助于减少表皮污垢,软化角质层,更好地让保湿品或者药膏发挥作用。

洗澡水避免过热,水温≤37℃,过热的水往往会加重免疫紊乱;

洗澡的时间不能太长,时间控制在5~10分钟为佳;

选择温和的洗浴剂或者不使用洗浴剂,不搓澡。

每次洗澡/洗脸后尽快擦干涂抹保湿润肤剂(最好3分钟内)。

4、用量足、手法对

成人每周用量至少150g(约1支),儿童不少于100g;

沿毛囊方向打圈按摩至吸收,避免反复揉搓刺激皮肤。

三、急性期抗炎治疗:快速平息“炎症风暴”

1. 糖皮质激素药膏

弱效(儿童/面颈部首选):丁酸氢化可的松、地奈德乳膏(连续使用≤2周);

中强效(四肢顽固皮损):糠酸莫米松乳膏(使用≤1周)。

风险提示:长期使用致皮肤萎缩、毛细血管扩张,面部慎用强效激素。

2、口服抗组胺药

氯雷他定、西替利嗪:阻断瘙痒信号减少夜间搔抓(尤其伴失眠者)。

四、长期皮肤屏障修复:非激素药膏的维持治疗

钙调磷酸酶抑制剂是防复发的锚定药物,代表药物为进口吡美莫司乳膏,临床上被广泛使用,具有如下显著优势:

1、无激素副作用风险,清爽不油腻易吸收,可长期使用

2、双重修复机制:

阻断炎症因子释放:选择性抑制T细胞产生炎症介质(如IL-2、TNF-α),控制湿疹瘙痒。

促进皮肤屏障修复:激活角质形成细胞分化,增加皮肤脂质合成,恢复“砖墙结构”。

3、适用人群广泛:

可用于3月龄及以上婴幼儿及成人湿疹治疗;特别推荐用于娇嫩肌肤部位,包含面颊部、褶皱、隐私部位等。成人常见的面部湿疹、脖颈部湿疹、肘弯部湿疹、外阴湿疹;婴幼儿常见的全身各部位的湿疹都适用。

湿疹发作期进口吡美莫司乳膏每天早晚1次,待湿疹症状消退后,可减少为每周2次,持续使用一个月以上可有效降低复发率。

总结:干性湿疹的治疗需遵循“急性期控制炎症,缓解期修复屏障”的双阶段策略。急性期短期应用弱效糖皮质激素(如丁酸氢化可的松)可快速缓解红肿瘙痒,但需严格限制疗程(≤2周)以避免皮肤萎缩风险;进入缓解期后,应切换为钙调磷酸酶抑制剂(如进口吡美莫司乳膏)联合足量保湿剂进行维持治疗——该方案可显著降低复发率,且无激素依赖性风险。